Types de nutriments Les nutriments sont classés en deux groupes : les nutriments organiques et les nutriments inorganiques. Les premiers représentent entre 90 % et 95 % de la masse sèche des plantes, et ils sont composés des éléments carbone, oxygène et hydrogène, provenant du dioxyde de carbone présent dans l’air et dans

Types de nutriments

Les nutriments sont classés en deux groupes : les nutriments organiques et les nutriments inorganiques. Les premiers représentent entre 90 % et 95 % de la masse sèche des plantes, et ils sont composés des éléments carbone, oxygène et hydrogène, provenant du dioxyde de carbone présent dans l’air et dans l’eau du sol. Les 5 à 10 % restants constituent ce que l’on appelle la fraction minérale.

Les effets bénéfiques exercés par l’ajout de minéraux dans le sol, comme par exemple l’ajout de cendres ou de chaux sur les terres des régions pluvieuses, sont connues depuis plusieurs siècles. Cependant, jusqu’à il y a 150 ans, les fonctions remplies par les différents éléments minéraux dans le développement des plantes étaient sujet à controverse.

Avant l’invention des méthodes d’analyse des sols et des tissus végétaux, il n’était pas possible de formuler de théories sur les fonctions des différents nutriments, ni sur le fait que certains d’entre eux étaient indispensables au développement des plantes. C’est de là que vient le concept d’éléments essentiels pour la croissance des végétaux.

Une des théories issues de ces recherches est la Loi de Liebig sur le minimum (du nom du baron et chimiste allemand Julius von Liebig), au milieu du 19e siècle. Selon cette théorie, le rendement d’une culture dépend de divers facteurs (l’eau, le CO2, l’azote, la lumière, l’humidité relative) et, sans un niveau minimum de chacun de ces facteurs, la plante stoppe sa production de biomasse.

Par ailleurs, le botaniste Julius von Sachs a démontré en 1880 que les plantes peuvent pousser dans une solution nutritive sans terre (hydroponie). D’après ses expériences de culture hydroponique et de son analyse des tissus végétaux, il est arrivé à la conclusion que ni la présence ni la concentration d’un élément dans une plante ne signifiait qu’il avait un rôle essentiel.

Les plantes n’absorbent pas tous les nutriments de manière totalement sélective, pouvant même s’empoisonner si la terre ou la solution nutritive contient un élément nocif. Elles peuvent également absorber des éléments non nocifs mais inutiles.

Élément minéral essentiel

Le terme élément minéral essentiel a été proposé en 1934 par les chercheurs américains Daniel Arnon et Arlow Scout. Pour eux, pour qu’un élément puisse être considéré comme essentiel, il devait remplir trois critères :

- en son absence, la plante est incapable de compléter son cycle de vie ;

- les fonctions remplies par l’élément en question ne peuvent être remplies par aucun autre élément ;

- l’élément en question est directement impliqué dans le métabolisme ou il est nécessaire pour une phase métabolique précise comme, par exemple, une réaction enzymatique.

Si un élément remplit une des fonctions d’un élément essentiel ou qu’il réduit les effets d’un élément nocif, on parle d’un élément bénéfique.

Pour les plantes supérieures, comme les diverses espèces de cannabis, on compte dix-sept éléments essentiels, divisés en micronutriments et macronutriments. Comme leur nom l’indique, les micronutriments ne sont nécessaires que pour certaines réactions enzymatiques même si, en leur absence, la plante ne peut pas accomplir son cycle de vie.

Certains éléments comme le nickel, le sodium ou le silicium ne sont essentiels que pour un nombre réduit d’espèces, et ils sont considérés comme bénéfiques pour les autres.

| Classification | Élément (inorganique seulement) |

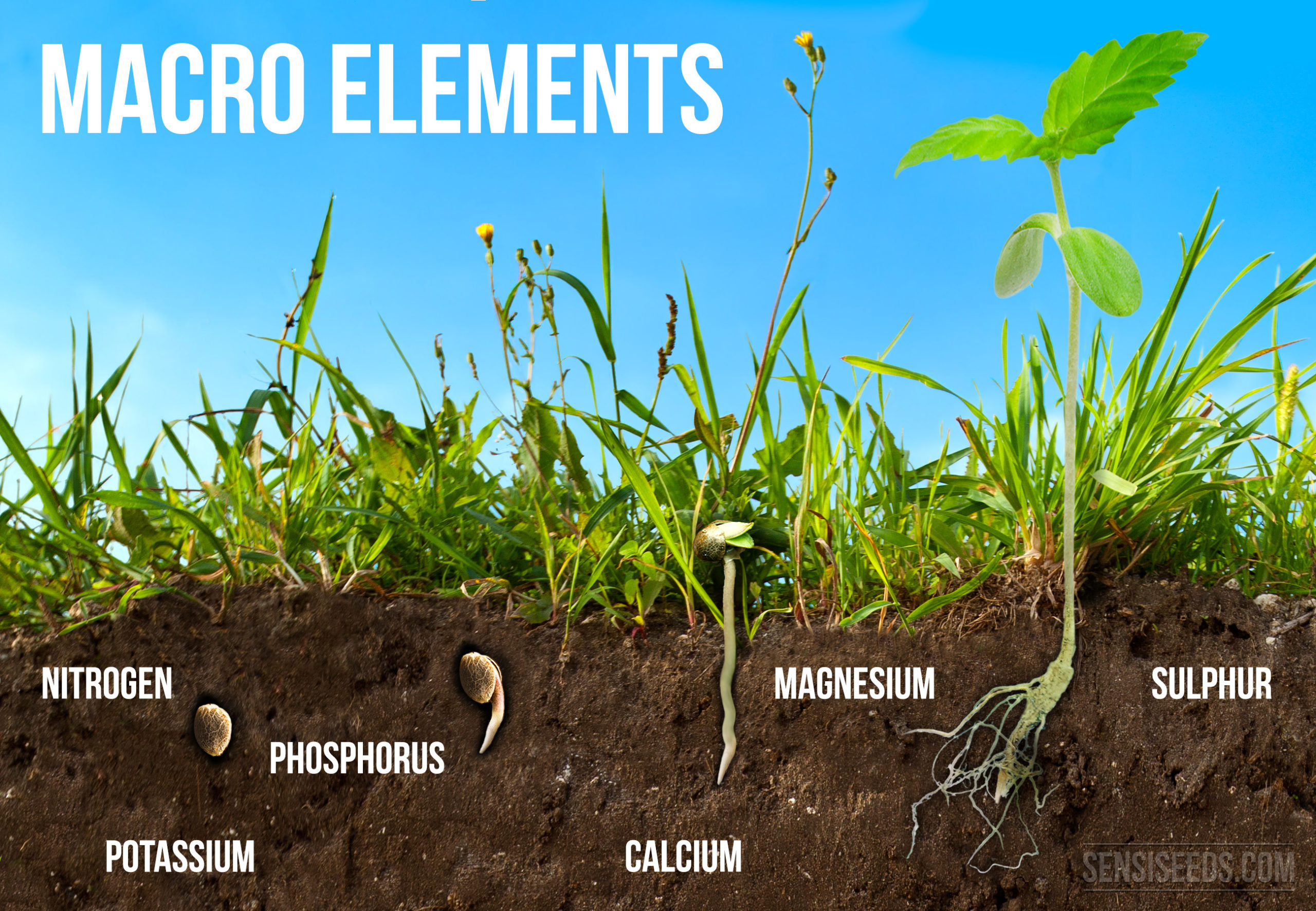

| Macroéléments | azote, phosphore, potassium, soufre, magnésium, calcium |

| Microéléments | fer, manganèse, zinc, cuivre, bore, molybdène |

| Bénéfiques | sodium, silicium, cobalt, iode, vanadium |

Avec l’invention de nouvelles méthodes d’analyse des tissus et de fabrication de composés, l’ajout involontaire d’impuretés est à chaque fois plus réduit, ce qui fait que cette liste peut s’allonger à n’importe quel moment. Ce qu’on ne considérait pas comme essentiel dans le passé pouvait avoir été ajouté au mélange d’engrais (surtout dans le cas des microéléments) comme impuretés des composés principaux.

Macroéléments

Ces six éléments que nous allons aborder par la suite (N, P, K, Mg, S, Ca) constituent (avec les éléments organiques carbone, hydrogène et oxygène) l’ensemble des macroéléments. Beaucoup d’entre eux sont actifs dans la structure des molécules, et leur nom fait référence au fait qu’ils doivent être présents en grandes quantités (dans les tissus, leur présence est toujours supérieure à 0,1 %).

Azote (N)

À part l’eau, c’est le nutriment le plus important pour le développement de la plante car il participe à la structure des protéines. Ajoutez à cela que la quantité de N est très basse dans la plupart des sols (même dans les sols organiques), ce qui fait que la déficience en azote est la plus courante, avec la déficience en phosphore ou en potassium.

Dans le sol, l’azote se trouve le plus souvent sous sa forme organique, qui n’est pas assimilable par toutes les plantes. Les végétaux absorbent l’azote sous la forme de nitrates (NO3–) ou d’ammoniaque (NH4+) qui sont présents dans le sol et, en petites quantités, de gaz ammoniaque, par les feuilles.

Le curieux cas des légumineuses dévoile une autre méthode d’acquisition de l’azote : les racines de ces plantes vivent en symbiose avec des bactéries capables de fixer l’azote sous sa forme atmosphérique (N2) avant de le transmettre à la plante, qui le réduira ou l’oxydera en ammoniaque ou en nitrates, respectivement. Sa disponibilité dépend en grande partie de la vie microbienne qui transforme les formes organiques en éléments assimilables (un processus appelé minéralisation).

C’est pour cette raison que, pour stimuler le développement de la plante, il est essentiel de maintenir un niveau constant d’azote dans le sol. Il représente entre 1,5 et 5 % du poids total sec d’une plante.

Phosphore

Le phosphore est assimilable par les végétaux sous la forme d’ion phosphate. Il est principalement absorbé comme H2PO4– dans les sols neutres ou légèrement acides et comme HPO42- dans les sols calcaires. Dans les plantes, on le trouve sous forme de phosphate dans les molécules énergétiques d’ATP (adénosine triphosphate), et il joue un rôle fondamental dans les processus métaboliques énergétiques, la respiration et la photosynthèse.

Dans les sols très calcaires, le phosphore ne se rencontre pas sous forme soluble et il est indispensable de l’administrer par le biais d’une solution nutritive (le PK 13/14, par exemple). Il y a également une autre voie d’absorption très importante : les mycorhizes. Ce sont des champignons qui, présents dans le sol, solubilisent et absorbent le phosphore, augmentant ainsi énormément sa disponibilité, laquelle favorise le développement de la plante.

Potassium

C’est le principal composant des engrais vendus en masse. Son action est très similaire à celle de l’azote et du phosphore : il est facilement distribué des organes âgés aux organes jeunes. Une carence de cet élément se remarque ainsi principalement sur les vieilles feuilles ou les feuilles basses. Il joue un rôle fondamental dans le processus de transpiration dans la mesure où il régule l’ouverture et la fermeture des stomates.

C’est lui qui active plus de cinquante complexes enzymatiques, même s’il peut être remplacé dans certains cas par le sodium. C’est cet élément qui donne leur aspect turgescent aux végétaux (des tiges solides et vigoureuses). C’est le cation (K+) le plus abondant dans les plantes, dont il peut représenter jusqu’à 10 % de la masse sèche.

Soufre

Le soufre se retrouve dans certains acides aminés et diverses enzymes. Il joue également un rôle important dans la respiration cellulaire. Il est absorbé sous forme d’ion sulfate (SO42-), et transporté sous la même forme par le xylème de la plante. Il peut également être absorbé par les stomates des feuilles sous forme de dioxyde de soufre (SO2), un polluant atmosphérique qui provient de la combustion des carburants fossiles.

Quand cela se produit, il se forme dans la plante des bisulfites, des composés qui prennent la place du magnésium dans les molécules de chlorophylle, provoquant une réduction de la photosynthèse. Souvent, ce phénomène est compensé car, là où il y a beaucoup de trafic routier, la concentration de dioxyde de carbone est également très élevée, ce qui compense les effets négatifs du soufre gazeux. Sa concentration dans les plantes est généralement de 15 fois la concentration en azote.

Calcium

Il est présent dans les parois cellulaires en tant que pectate calcaire : c’est lui qui leur donne leur résistance, comme pour les œufs des animaux. Il participe aux mécanismes d’adaptation des plantes aux conditions de lumière et de température. Le calcium est absorbé sous la forme d’ions bivalents Ca2+, présents en abondance dans la plupart des sols : la carence de cet élément est assez rare, sauf si on cultive avec de la tourbe sans procéder à aucun traitement (la tourbe a un pH très acide).

Depuis très longtemps, dans les sols acides, on utilise de la chaux pour encourager les cultures : le rôle fondamental du calcium est connu de longue date. Dans les cultures hydroponiques utilisant de l’eau osmosée, la déficience en calcium peut se traduire par un faible développement radiculaire. Dans les plantes, cet élément représente environ 1 % de la matière sèche.

Magnésium

Le magnésium faisant partie de la molécule de chlorophylle, il est fondamental pour un bon développement de la plante. Il intervient également dans le métabolisme énergétique, formant des composés avec l’ATP. Il est absorbé sous la forme de cations bivalents Mg2+, et sa présence dans le sol est généralement suffisante, sauf dans les sols sablonneux ou acides.

Élément très mobile dans toute la plante, la carence en magnésium se remarque toujours dans les vieilles feuilles, surtout dans leurs tissus internerveux.

- Disclaimer:Les lois et règlements régissant la culture du cannabis différent d’un pays à l’autre. Ainsi, Sensi Seeds vous recommande fortement de vérifier les lois et règlements de votre région. Ne contrevenez pas à la loi.